Photo by Johannes Maria Haslinger

ベルリンの壁崩壊と同じ年の1989年に結成以来、ドイツのミュンヘンを中心に活動を続け、今やドイツのインディー・ロック・シーンを語る上で欠かせない重要バンドとなった、The Notwist(ザ・ノーツイスト)。前作『Closs To The Glass』から7年を経て、待望の新作『Vertigo Days』を1月29日にリリースした。

現在はマーカスとミヒャのアーハー兄弟、チコ・ベックというシンプルな3人編成で活動する彼ら。前作リリース以降はそれぞれのサイドプロジェクトや映画のサウンドトラック制作に力を入れ、自身がオーガナイズする Alien Disko フェスティバルで国籍やジャンルを越えた多彩なアーティストとのコラボレーションを重ねてきた。今作は、常にオープンマインドで新しい表現方法に対して探究心が強い彼らのこの7年間が反映されたアルバムとなった。

今回はラリ・プナ、13&ゴッド、タイド・ティックルド・トリオでも活動する The Notwist の中心メンバー、マーカスがインタビューに応じてくれた。制作開始からリリースに至るまで二度のロックダウンを経験し、陰鬱なコロナ禍において音楽制作こそが自暴自棄にならないための唯一の救いでありセラピーのようなものであったとマーカスは語る。テニスコーツのさや、フアナ・モリーナ、ベン・ラマー・ゲイ、エンジェル・バット・ダヴィド、ざやえんどうといった豪華アーティストをゲスト・ミュージシャンに迎えた今作の制作エピソードのほか、Spirit Fest (The Notwist とテニスコーツの合体バンド) としても共に活動するテニスコーツの二人との馴れ初めや、彼が現在夢中になっているという日本のインディー音楽シーンの魅力を語ってくれた。

ーー1989年のバンド結成以来、クラウトロックの伝統にシーケンスやプログラミングといった電子音や生音を融合させた独自の音楽スタイルを築き上げ、今ではドイツのインディー・ロック・シーンを牽引するバンドとなりました。その独創的な音楽スタイルはどのように生まれたのでしょうか?この約30年を振り返ってどのような変化を感じますか?

80年代の終わりに活動を始めた頃は、Dinosaur Jr.や Wipers、Moving Targets のようなアメリカのハードコア、グランジバンドの影響を強く受けていたよ。僕たちはミュンヘン近郊のヴァイルハイムという小さな町で育ったんだけど、かなり保守的な土地でね。カトリックの慣習や伝統が重んじられたから、他の人と違うことをするのはあまり歓迎されなかったんだ。

そんな環境で育って、あらゆる制限から逃れたい、他の誰かになりたい、どこか違う場所に行きたいって思っていた僕らにとって音楽こそがこの静かな町から抜け出すための手段だった。アメリカやニュージーランドのDIYカルチャーの影響を受けて、ファンジンやレコード、8mmフィルムカメラのスーパー8で映像を作り始めたんだ。Gastr del Sol、Smog、灰野敬二などのミュージシャンを呼んで地元で自主企画ライブもしたよ。

そのライブがきっかけでノイズ、即興音楽、電子音楽といった様々なスタイルの音楽と出会ってどんどんのめり込み、The Notwist の音楽スタイルに繋がった。コラボレーションやサイドプロジェクトにも興味があって、できるだけドイツ国外でライブをしたいと思っていたよ。生まれ育ったドイツのクラウトロックや電子音楽と同じくらい、海外の音楽は僕らにとって重要だったんだ。

ーー様々なジャンルの影響を受けたとのことですが、これまでに発表したアルバムのジャンルは作品ごとに異なりますよね。最初の2枚のアルバムはインディーロック、クラウトロック、パンクの色が濃い印象があります。

同じテイストのアルバムは二度と作らないって決めているからね(笑)。一枚目のアルバムはハードコア・パンクの影響を受けていたけど、2枚目の『Nook』の頃はメタリカやスレイヤーみたいなメタル・バンドも好きだった時期で「メタルとニール・ヤングの組み合わせは面白いかも…」と思って制作した作品だよ。今となってはそのアイデアはいまいちだったと思っているけどね(笑)。

『Nook』をリリースし終わって友人を訪ねた時に Talk Talk の「Laughing Stock」を聴かされたんだけど、これがかなりの衝撃で…。それがきっかけで自分達のスタイルをガラッと変えようと思った。3枚目の『12』は、Talk Talk の影響と僕らのギター・パンクとの融合を試みた作品なんだ。

ーー1998年にリリースされた4枚目の『Shrink』以降はだんだんと電子音楽がバンドのサウンドに入ってきて、現在の The Notwist の音楽スタイルに繋がっている印象を受けました。

『Shrink』ではサンプラーや電子楽器をさらに取り入れていて、クラウトロックの影響以外に、ツアーを一緒にして仲良くなったStereolabの影響がみられる作品。あと、当時はコーネリアスの実験的なポップ・ミュージックにも感銘を受けていたよ。コーネリアスと一緒にツアーもできて嬉しかった。

それ以降のアルバムでは、若手ジャズ演奏家18人からなるアンドロメダ・メガ・エクスプレス・オーケストラやジャズ・サックス奏者のヨハネス・エンダースといった友人たちと一緒にアコースティックな楽器を使って音楽を作ったりもしたよ。どのアルバムでも様々なバンドや作品から新しいインスピレーションをたくさん得ているんだ。

ーーそして今回待ちに待った7年ぶりのアルバムリリースとなりました。どのようなきっかけで今作を作ろうと思ったのでしょう?

長い間何もリリースしていなかったから、そろそろ新しいアルバムを作りたいとは思っていたんだけど、アイデアが全然思い浮かばなくて。だから、即興で演奏したものをとりあえずいろいろ録りためていたんだ。その合間に映画のサウンドトラックを作ったり、他のバンドとレコーディングやツアーをしたりしていたよ。

昨年最初のロックダウンが起こった時、僕らは皆、これまで経験したことのない状況に相当なショックを受けて、新しい作品作りに取り組むことができなくなってしまった…。将来の不安やお金のことで頭がいっぱいになってしまって。だから録りためていた音源にアレンジを加えて編集する作業をすることにしたんだ。音楽を作ることで憂鬱で不条理な状況を乗り越えることができたし、すでに録音していた曲も新しい意味を持ち、違ったサウンドになっていった。

こうしてできた曲に新曲も加えて今回のアルバムを完成させたんだ。リスナーのためというよりは自分たちのために作った作品になったから、それをいつ、どのようなタイミングでリリースするかも全然考えていなかった。音楽を作ることが純粋に楽しかった。それはセラピーのようなもので、自暴自棄にならないための救いだった。

だからこそ「そもそもなぜ僕らは音楽を作るのか」ということを再認識できた良い機会だったよ。職業としての音楽ではなく、言葉では言えないことを表現するための方法なんだって気がついた。理解するのが難しい世界に生きているからね。このアルバムはとても個人的なものになったし、これからも僕らにとって特別なアルバムであり続けるだろうね。

ーー今作のアートワークは写真家・志賀理江子さんの『CANARY』シリーズの作品を使用していますが、彼女の作品を起用した経緯を教えてください。

ある日偶然見つけた彼女の写真集『Blind Date』がすごく気に入ったんだ。それで彼女の他の作品もいろいろ探して『螺旋海岸』をメールオーダーした。そうしたら偶然にも志賀さん本人からお返事をもらったんだ。やりとりをしていくうちに彼女が仙台で活躍するバンド yumbo と仲が良くて、テニスコーツとも知り合いだということが判明したんだ。

すっかり彼女の作品の虜になっていたから、今回のアルバム制作を始めた時に彼女の写真をアートワークに使わせてもらえないかとお願いしたんだ。僕らが作った曲は彼女の作品と似たような雰囲気を持っているように感じたからね。

彼女の作品を見て今回のアルバムの方向性のアイデアが湧いたよ。アルバム全体が彼女の写真作品のサウンドトラックのようなものになっている。

ーーテニスコーツのさやさんをゲストボーカルに迎えた「Ship」ですが、新型コロナウイルスの影響を受けて書かれたものなのでしょうか?集団感染が起きたクルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号を意識した歌詞なのではと思いました。

「Ship」の歌詞はさやが書いたもので、ダイヤモンド・プリンセス号や新型コロナウイルスのことも歌っているよ。さやは身の回りで起こる日常の出来事を美しい言葉に変えて、日常以上の意味を持たせることができる才能があるんだ。

ーーテニスコーツと一緒に活動して何年か経ちましたが、一緒に音楽制作を始めたそもそものきっかけは何だったのでしょうか?

2005年に僕がラリ・プナとして東京でライブをした時にタワー・レコードで見つけたコンピレーションアルバム『Songs for Nao』がきっかけだよ。それまでは日本のインディー系のミュージシャンといえばコーネリアスしか知らなかったけど、店員さんにおすすめの日本のインディー音楽を聞いたらこのコンピレーションを教えてくれたんだ。

それまで想像していた日本の音楽と全然違って、今までに出会ったことがない新鮮なサウンドだった。その中に収録されていたテニスコーツを聞いて虜になったんだ。このコンピレーションアルバムがなければテニスコーツには出会えていなかったかもしれないから、あの時の店員さんには今でも感謝してるよ!

テニスコーツの音楽は、最初は軽やかに聴こえるけれど、実際はとても深くて心に響くものがある。生きるという営みの美しさが感じられて、悲しい気分の時に癒してくれたのはテニスコーツの音楽だった。2015年に東京でラリ・プナ来日公演をした時、友人でもあるアフターアワーズのタカとキョウコがテニスコーツの二人を招いてくれて、やっと会うことができて嬉しかったよ。

2016年12月には僕が主催している地元ミュンヘンのフェスティバル Alien Disko にテニスコーツを招聘したんだ。フェスの前には、The Notwist のチコ、Jam Money の Mat Fowler、ギリシャのプロデューサー Tadklimp も交えてテニスコーツの二人とレコーディング・セッションをしたよ。すっかり意気投合してその後ヨーロッパと日本で一緒にレコーディングやツアーを重ねてきたけど、当時を振り返ると最高の音楽体験だった。

テニスコーツ主宰のマジキック・レコーズのリリース作品や植野(隆司)の素晴らしいソロ作品、DJテニスコーツの作品など、テニスコーツ周辺のミュージシャンたちの刺激的なシーンを知ることもできた。僕らのアコースティック・ブラスバンド Hochzeitskapelle (ホッホツァイツカペレ) を日本に招いてくれたり、ブラスバンドのざやえんどうとしてミュンヘンに来てくれたりしたおかげで、僕らの人生がさらに豊かにハッピーなものになったよ。だからこそ、テニスコーツの二人にはこの超個人的な僕らのアルバム『Vertigo Days』に参加してほしいと思ったんだ。

さやは僕が知るなかでも偉大なミュージシャンで、かなり影響を受けているよ。彼女が作る曲は直感的でユニークで、いつも感動的で。最高の耳を持っているし、アイデアが尽きることがなく、彼女の声は聴き手の心にダイレクトに届くんだ。日本語が話せなくても彼女が歌うことは理解できる気がするよ。彼女の歌を聴くと自然と笑顔になったり涙が出てきたりする。音楽以外でも彼女は人として素晴らしくて、彼女と出会えた僕はラッキーだよ。たとえ彼女が音楽を作っていなかったとしても友達になりたい。そんな存在なんだ。

ーーAlien Disko フェスティバルは過去に ICHI やテンテンコなどの日本のアーティストも出演していましたよね。どのようなコンセプトのもと行なわれているフェスティバルなのですか?

このフェスティバルを始めたそもそもの理由は、国際的に活躍する面白いアーティストがミュンヘンに来なくなってしまったから。ミュンヘンは割と裕福で保守的な街だから、実験的でメジャーではないバンドのライブに行く人はそれほど多くはないんだ。でも実際にはミュンヘンは、ドイツのなかでも音楽やアートシーンが盛り上がっているおもしろい街で、電子音楽からパンク、アコースティック・ブラスバンドまで、本当に素晴らしいバンドやレーベルがたくさん存在しているんだ。だからこそ、このフェスティバルが地元ミュンヘンのミュージシャンと海外で活躍するミュージシャンが出会う場になればいいと思ってスタートしたんだ。

政治的な話になるけれど、ドイツを含む様々な国で昨今ナショナリズムが台頭してますます超保守的になってきている。他国からの難民を拒絶し、国境を封鎖して敵対することで孤立主義が進んでいる。このような発展の仕方はとても危険だと思うんだ。だからこそ僕らはこのフェスティバルを開催することでその動きに対抗しているんだ。様々な人たちと言葉や国籍を越えてコラボレーションすることで、自分たちが生きていきたいと思うカラフルでオルタナティブな世界を示そうとしたんだ。

様々な音楽ジャンルが並ぶラインナップだけど、どのバンドも一つのジャンルには収まらない個性的な音楽を演奏していたのが印象的だった。第一回目から毎年出演しているテニスコーツの二人は、今ではこのフェスにはなくてはならない存在になったよ。2018年は二人が一緒にフェスティバルをキュレーションしてくれて、ICHI、テンテンコ、ゑでぃまぁこん、梅田哲也といった日本のミュージシャンが出演してくれたんだ。毎晩最高のショーが繰り広げられていたよ!フェスティバル期間中には、ミュンヘンの街をパレードするイベントも開催していて、フェスティバル出演者以外に地元ミュンヘンで活動するミュージシャンたちも参加してくれた。ざやえんどうのメンバーもパレードにとって欠かせない大事な仲間だよ。

あと、友人たちが運営する Frameless フェスティバルでは青柳拓次のソロユニット Kama Aina とも共演して、それがきっかけで彼と仲良くなったんだ。Kama Aina と Hochzeitskapelle のコラボレーションアルバム『Wayfaring Suite』もリリースしたよ。

ーー今作ではアルゼンチンのシンガーソングライターのフアナ・モリーナなどのミュージシャンも参加していますよね。海外を気軽に行き来することが難しい時期でしたが、今回海外在住のミュージシャンとはどのように制作を進めたのでしょうか?

今のような状況では国外に飛んで彼らと一緒に同じ空間でレコーディングすることができないけれど、幸いメールでコミュニケーションが取れるから国境を越えて音源を届けることができるのは助かるよ。「Al Sur」の歌詞、ボーカル、キーボードを手がけてくれたフアナ・モリーナと「Into the Ice Age」でクラリネットとボーカルで参加してくれたエンジェル・バット・ダヴィドとは実は実際に会ったことがなかったんだけど、二人を Alien Disko フェスティバルに招聘しようとしていたから前からメールではやりとりしていたんだ。

その他に「Oh Sweet Fire」に参加しているコルネット奏者のベン・ラマー・ゲイ、アルバムを締めくくる最後の曲「Into Love Again」で演奏しているざやえんどうは今作以前に一緒に音楽を作ったこともあるからよく知っていたしね。参加してくれたミュージシャンたちは皆とてもオープンマインドで、ライブストリーミングやオンライン・ワークショップなどを通して音楽制作の新しい方法やそれを世界に発信するための可能性を常に模索している。

コロナ禍では特に日本の友人ミュージシャンたちに感銘を受けたんだ。新しいアイデアとフォーマットで音楽を発信してくれたから、今なお続くこの困難な時期に幸せを広めてくれた。そのおかげで僕を含むたくさんの人たちが2020年を乗り切ることができたんだ。

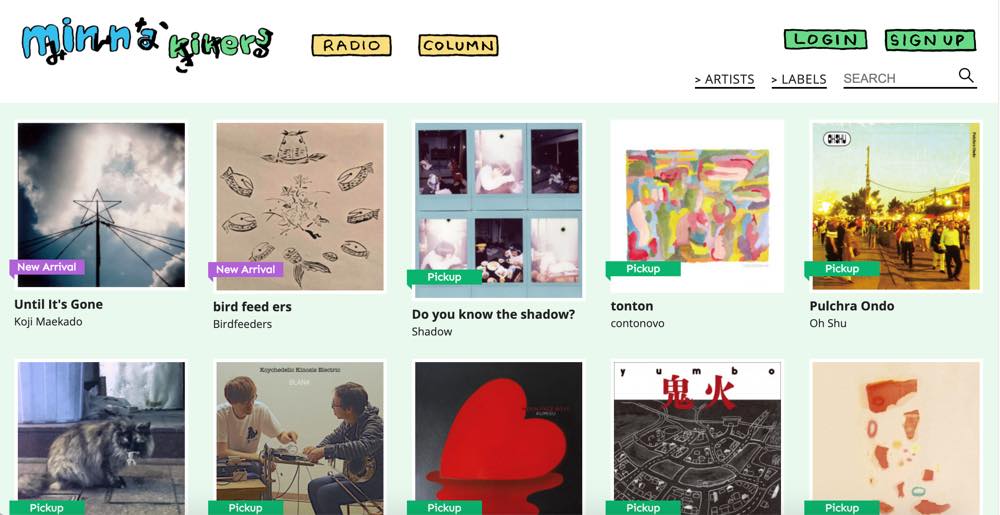

例えば、ゑでぃまぁこんの生配信番組『真夜中ほにぇにぇ軒』や、yumbo、アンデルセンズ、テニスコーツのストリーミングライブも楽しかったよ。その中でも特に、さやと彼女の友人たちが立ち上げた音源のダウンロード、ラジオ番組、コラムなどのコンテンツが盛りだくさんのストリーミングサイト、Minna Kikeru (minnakikeru.com) には本当に感動したよ!このサイトは、ミュージシャンをサポートし、人と人とを結びつけ、日本の素晴らしいインディー・ミュージックを世界中の人々に届けてくれて、2020年で一番心に残る出来事だった。良いアイデアと温かい心さえあれば、世界をより良い方向に変えることができるということを示してくれたプラットフォームだね。

ーー先ほど名前がでたアメリカのマルチ・インストゥルメンタリストのエンジェル・バット・ダヴィドですが、彼女は Participatory Music Coalition といジャムバンドでも活動しています。大所帯のブラスバンドという点で Hochzeitskapelle やざやえんどうとも共通点があると思うのですが、その共通点がコラボレーションのオファーの理由なのでしょうか?

たしかにそれも一理あるね!でも昔から僕らは彼女の作品の大ファンだったんだ。彼女の芸術に対する情熱と興奮は並々ならぬものがあるよ。彼女の言葉にも惹かれるし、ベン・ラマー・ゲイやレーベル International Anthem 所属のミュージシャンと同様、ジャンルを越えた音楽を作っている。彼女の音楽はジャズに根ざしてはいるけれど、一言でジャズと括れなくて、ヒップホップ、電子音楽、即興演奏などから多くの影響を受けているところも興味深いよ。

ーーあなたは The Notwist 以外の活動として、さやさんが編纂した日本のインディー音楽のコンピレーションアルバム『Minna Miteru』の制作にも携わっていますが、その経緯を教えてください。

テニスコーツの二人に会いに東京を訪れたときに、植野が作ったソングブック『うた本 みんなみてる』を見せてくれたんだ。あのソングブックのアイデアには感動したよ!「この本に収録されている曲のコンピレーションを作りたい」と相談したら、海外のリスナーに向けの日本のインディーズバンドのコンピレーションを作ろうという話になって。

日本のインディー音楽ファンの一人としての僕の長年の夢だったから心から嬉しい提案だった。マジキック・レコーズ、Pong-Kong、7e.p.、Sweet Dreams Press などの小さなレーベルを中心とした日本のインディー・ミュージック・シーンは、僕が知っている中でも最高にエキサイティングで冒険的で美しい音楽が生まれていると思うよ。

ーーその中でも特に好きなミュージシャンはいますか?

さやが選んでくれた曲、おすすめの曲、ツアーで日本に行った時に買ったりプレゼントでもらったアルバムを通して、ユニークなミュージシャンをたくさん知ることができた。あと、日本ではこんなにも多くの女性ミュージシャンがインディー・ミュージック・シーンで活躍しているのは珍しいし素敵なことだと思うよ。テニスコーツ、yumbo、アンデルセンズ、ゑでぃまぁこん、Kama Aina、アキツユコ、嶺川貴子、My Pal Foot Foot は昔から大好き。最近では ICHI、popo、池間由布子、グラタンカーニバル、Minna Kikeru で知った名古屋のアーティスト shoes もお気に入りだよ。毎週のように新しいバンドをいろいろ発掘しているけど全然飽きないんだ。

ーー先ほど名前が出たアンデルセンズは昨年末 Morr Music からベスト・アルバムをリリースしましたよね。Morr Music 主宰のトーマス・モー氏とも普段から日本のインディー・ミュージック・シーンについて語り合うのでしょうか?

トーマスは昔からの友人でもあるから、僕も携わった『Minna Miteru』のリリースをお願いして実現したんだ。トーマスは『Minna Miteru』のアイデアとアンデルセンズの音楽をとても気に入ってくれて、アンデルセンズのリリースも快諾してくれた。Morr Music は経験豊富なレーベルだから流通の面でもすごく助かったよ。

アンデルセンズの回顧録のようなアルバムになったから貴重な作品だと思うよ。ちなみにもうすぐ yumbo のベスト盤が Morr Music から出る予定。今後も日本のミュージシャンのリリースが増えたらいいよね。日本以外の国のたくさんの人が日本のインディー音楽の魅力を知るきっかけになれば嬉しいし、Morr Music には感謝しているんだ。

ーー所属する Morr Music はベルリンにありますが、The Notwist は結成当初からずっとミュンヘンで活動を続けてきました。地元にこだわる理由はありますか?

The Notwist やその他に組んでいるバンド、僕らのレーベル Alien Transistor、Alien Disko フェスティバルの活動があるし、友人たちの多くがミュンヘンに住んでいるから。この街での暮らしが好きなんだ。あと、現行の音楽やアートシーンもとても面白いよ。例えば、友人が運営しているDIYスタイルのアコースティック・ブラスバンドとトラッシュパンクをミックスしたレーベル Gutfeeling Records はかなりおすすめ。実は彼らにインスパイアされて Hochzeitskapelle を始めたんだけど、普通のステージではなく、川の上やボートの上、ビアガーデンや屋根の上で演奏しているんだ。こういったスタイルでの野外ライブはミュンヘンではよくあることなんだけど、新型コロナウイルスのせいで今は開催できていないのが残念だよ。

ーー現在はコロナの影響で海外旅行が難しくなってしまいましたが、ミュンヘンを訪れる際にローカルシーンをより深く知ることができるおすすめの場所はありますか?

今 (2021年の年明け) は街が全面的に封鎖されているから、スーパーだけが開いている状態なんだよね。ミュンヘンで一番のお気に入りのお店はレコードショップの Optimal だよ。ギリシャからミュンヘンに移り住んだ親友のクリストスが経営しているお店。僕が持っているレコードは彼がおすすめしてくれたものも多くて、Optimal はバンドやミュージシャン、ジャーナリストたちにとって重要な出会いの場となっているんだ。

Lothringer 13 は面白いアートギャラリーで、僕らの友人が経営していた時期もあった。Hochzeitskapelle と Kama Aina のアルバムのアートワークを手がけたアーティスト・加藤智哉ともここでの展覧会で知り合いになったんだ。ライブ会場だと Import-Export-club がお気に入り。とても素敵な人たちによって運営されているオルタナティブなクラブだよ。あと、小さなカフェ Baader Cafe も待ち合わせ場所におすすめで、学生、アーティスト、ミュージシャンだけでなく、近所の人たちもここに通っているんだ。テニスコーツの二人もこのカフェをよく知っているよ。

ーー最後に日本のファンにメッセージをお願いします。

The Notwist、Alien Transistor リリースの作品、Minna Miteru とのコラボレーションなど普段から応援してくれて、そして興味を持ってくれてありがとう!今は新型コロナウイルスの影響で僕ら自身は日本に行けないけれど、僕らの音楽をこうしてみんなに届けられて嬉しいよ。

日本に住む友人、日本の雰囲気、音楽やアートシーン、食べ物…今すごく恋しいけれど、できるだけ早くみんなに会いに行けるようになるといいな!日本は僕らにとって特別な場所だからね。